Holzzwischendecken im mehrgeschossigen Wohnbau

Holz überzeugt durch ein gutes Verhältnis von Eigengewicht und Tragfähigkeit, die schnelle, trockene Bauweise, den hohen Vorfertigungsgrad und nicht zuletzt aufgrund seiner Nachhaltigkeit. In den letzten Jahrzehnten haben sich deshalb verschiedene Deckensysteme entwickelt, die wir Ihnen in den letzten beiden Blogbeiträgen bereits vorgestellt haben.

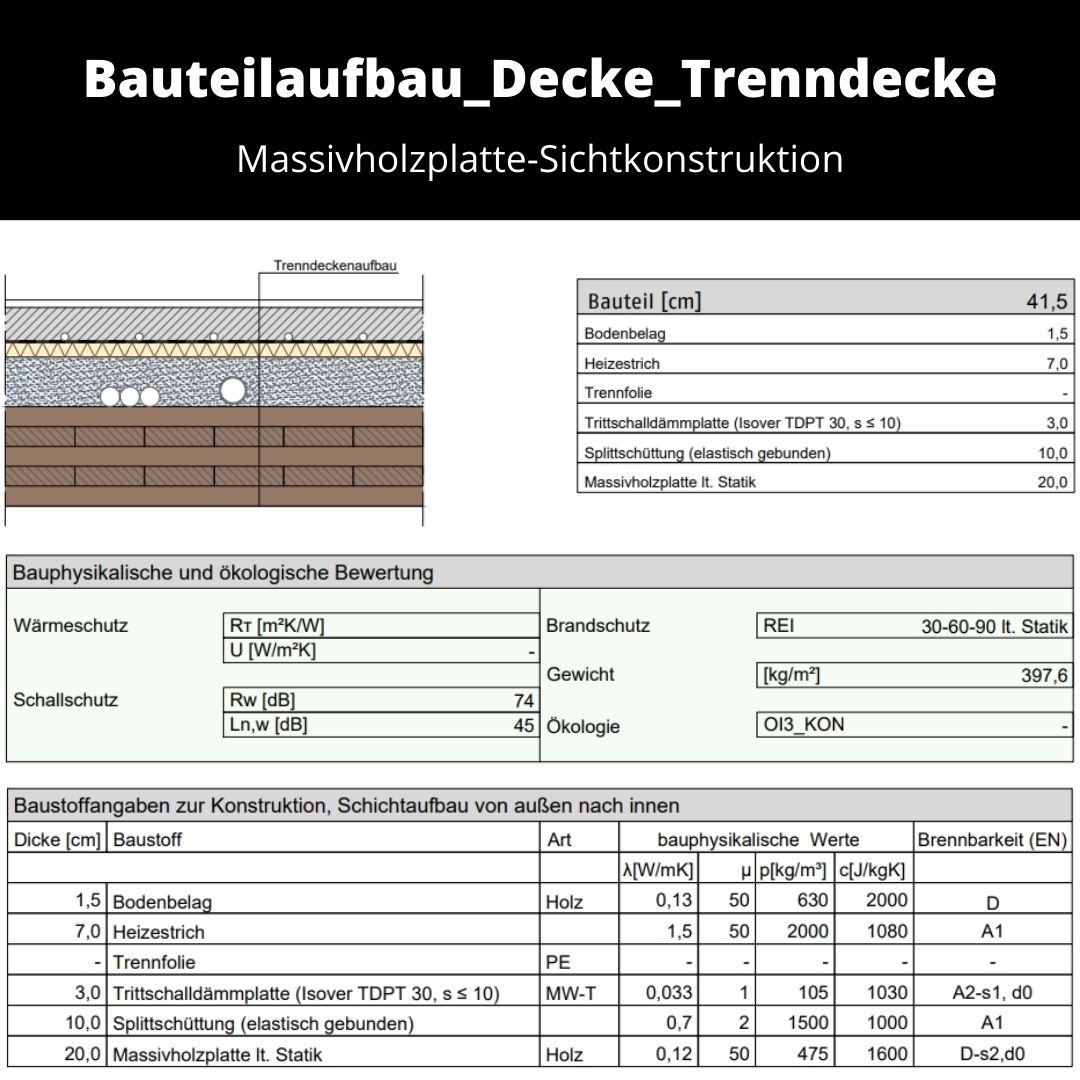

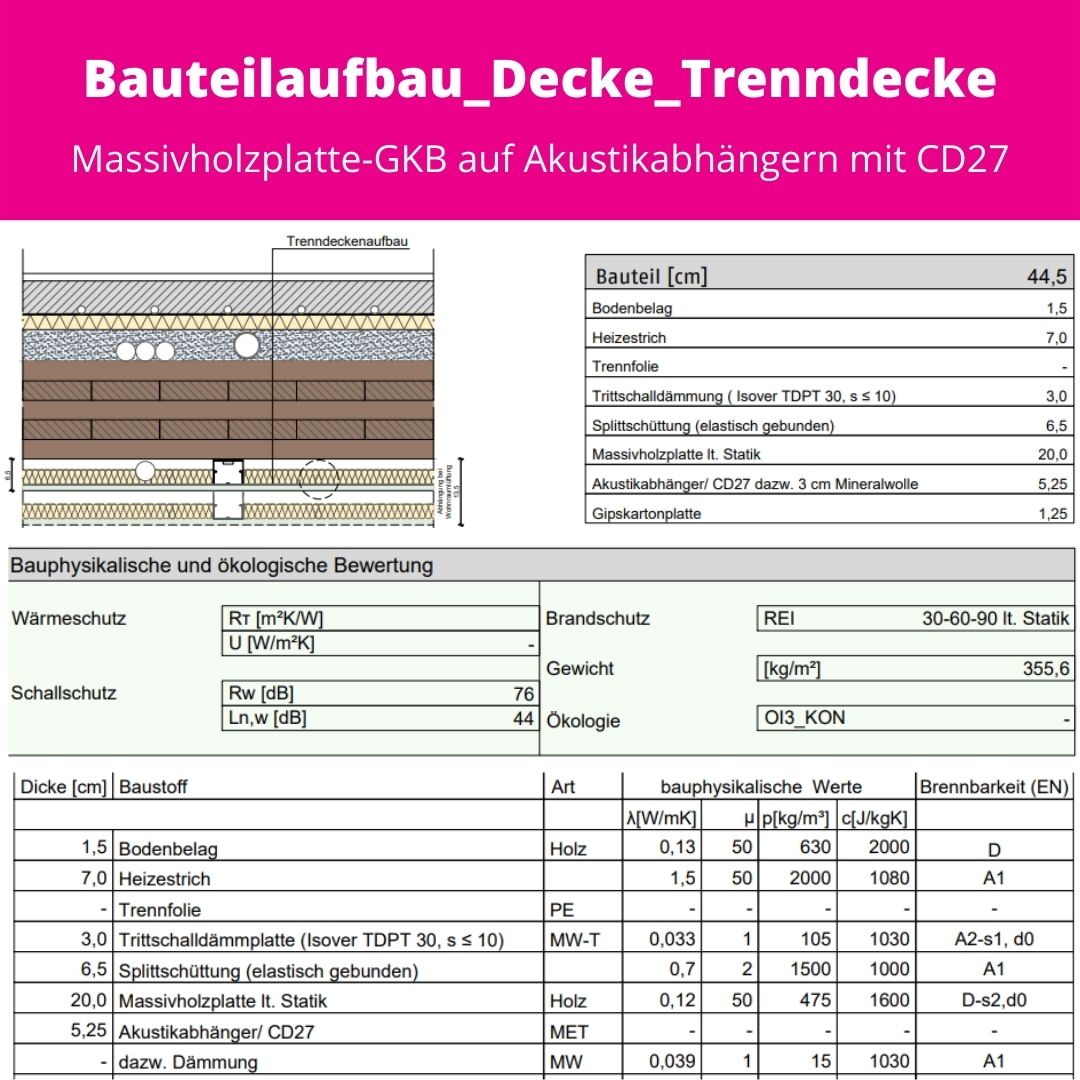

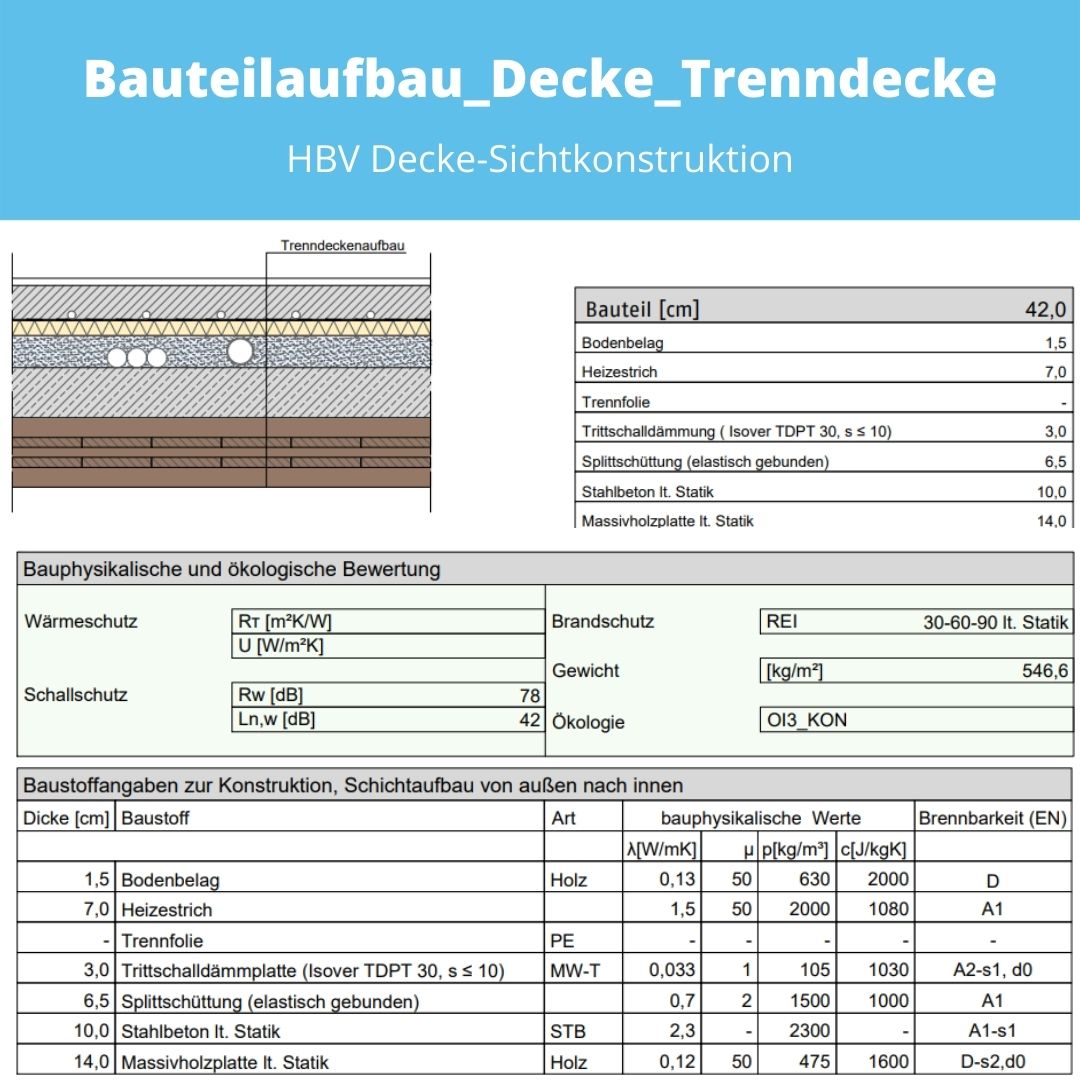

Allerdings haben wir unseren Blick dabei auf die Rohkonstruktion bzw. die reine Tragfähigkeit fokussiert. Im mehrgeschossigen Wohnbau gelten – anders als beim Einfamilienhaus – beim Schall- und Brandschutz höhere Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Deshalb braucht es entsprechende Aufbauten, die wir Ihnen diesmal anhand von 4 Beispielen von Zwischendecken – also der Trenndecke zwischen zwei Nutzungseinheiten – vorstellen.

Brandschutz

Der Brandschutz wird in erster Linie – auch wenn Deckenabhängungen ausgeführt werden – durch das tragende Element erfüllt. Das bedeutet: Die Massivholzplatte wird so stark bemessen, dass sie auch bei einem Vollbrand so lange tragend ist, dass der geforderte Brandschutzwert eingehalten wird. Je nach Anforderung können das 30, 60 oder 90 Minuten sein. Holz bildet im Brandfall durch die verkohlte Oberfläche seine eigene Brandschutzschicht und kann damit ohne weitere Materialien oder Anstriche hohe Brandschutzanforderungen erfüllen. Stahl hingegen braucht immer einen ummantelnden Beton, Gipsbekleidungen oder aufschäumende Anstriche als Schutzschicht. Obwohl nicht brennbar, würde Stahl ohne weitere Maßnahme im Brandfall schnell versagen.

Schallschutz

Um den geforderten Schallschutz zwischen zwei Wohneinheiten zu erreichen, gibt es immer zwei Kriterien, die normativ geregelt sind und erfüllt werden müssen: Den Mindesttrittschallschutz und den Luftschallschutz. Der Trittschall – also der Lärm, der von einer Wohnung in die darunterliegende zu hören ist – darf maximal 48 dB betragen. Je kleiner der Wert, desto besser der Trittschallschutz.

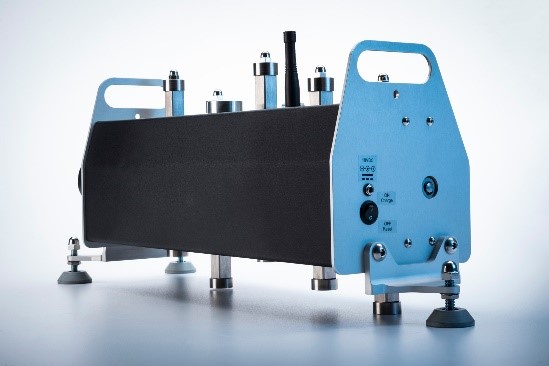

Ermittelt wird dieser Wert mit einem Normhammerwerk. Es besteht aus fünf nebeneinander angeordneten Hämmern, die in einem vorgegebenen Rhythmus direkt auf den Estrich klopfen, um den Einfluss des (auswechselbaren) Fußbodenbelags auszuschließen.

Den Wert, der dabei gemessen wird, bezeichnet man als Ln,w [dB]. Dieser Laborwert wird mit Decken der Normmaße 4×4 m ermittelt. Der Baustellenwert L´n,w (der sogenannte „bewertete Standard-Trittschallpegel“) liegt meist geringfügig höher und muss die genannte Grenze von 48 dB unterschreiten, sodass eine Unterschreitung des Laborwerts von 5 – 10 % des Grenzwertes empfohlen wird, da auch Nebenwege des Schalls über flankierende Bauteile berücksichtigt werden müssen.